米乐M6 米乐双光子成像由于其高时空分辨率、低焦点外光漂白及自体荧光、高组织穿透等特点在生物诊疗领域显示出独特的优势。在该成像技术的应用中,使用兼具生物相容性与高效发光性能的双光子探针,可以实现对生物体细胞水平、组织水平以及生物本体水平生命活动的探究。

近年来,为了成像需求,人们一直致力于提升探针的成像性能:优化分子探针结构或者构筑纳米探针。然而,这些探针在生物应用的过程中依旧面临如下问题:1)有机双光子分子探针或纳米探针的可持续发光易受光氧化影响,从而降低了它们的造影效果;2)由于大多数分子发色团为共轭结构连接供受体,发色团疏水性较强从而导致聚集诱导荧光淬灭;3)现有的双光子探针,不管是大分子探针或者无机纳米材料,由于其繁琐的合成路线或潜在的毒性等问题,都限制了其体内安全应用。因此,设计具有优异发光性能的生物兼容双光子探针,使其不受聚集和光氧化导致荧光淬灭的影响,对于实现生物体内成像应用尤为重要。

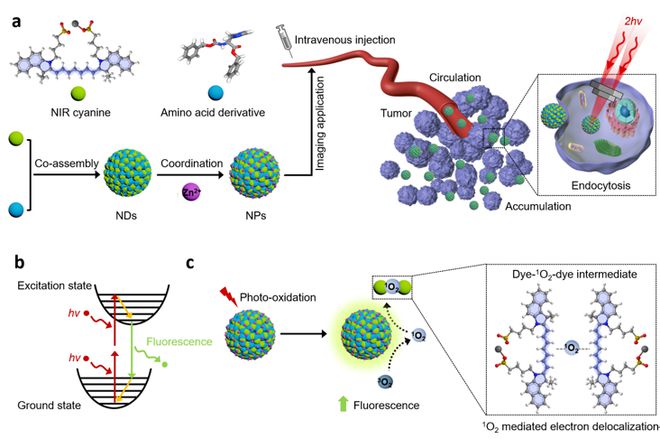

为了开发新型的双光子探针,闫学海团队近期采用共组装策略,调控氨基酸衍生物与近红外花菁分子制备了双光子纳米探针。该团队之所以聚焦于近红外花菁分子,是因为该类分子具有较高的摩尔消光系数,且已应用于临床成像诊断。

该类分子结构特点为由多次甲基共轭连接两个含氮杂环,其中,一个氮原子上的正电荷与第二个氮原子产生共振离域,使得整个分子具有电荷离域的特点,反应了其非线性极性光学潜质。

此外,该团队在超分子自组装领域具有丰富的研究经验,并且该策略也是发展具有新型光物理化学性能纳米材料的常用方法。基于此,该团队将氨基酸衍生物及近红外花菁分子作为组装基元,调控二者共组装形成纳米探针。纳米聚集结构的形成不仅增强了花菁分子双光子吸收性能,并且在应用过程中,表现出光氧化增强发光的特质。该发现显著区别于传统探针的聚集淬灭和光氧化降解,提供了一种新型双光子纳米探针的设计思路。

具体地,该团队选用组氨酸衍生物(ZHO)分别调控近红外花菁分子ICG、IR140和IR806,进一步引入Zn2+配位作用,得到结构稳定的纳米探针。接下来,该团队比较了近红外花菁分子在单体及纳米结构状态中的发色团变化情况。与单体状态相比,纳米探针的吸收光谱红移,证明了非共价相互作用促进了电子离域;同时,探针对应的近红外荧光淬灭,而基于双光子吸收的上转换荧光显著增强。

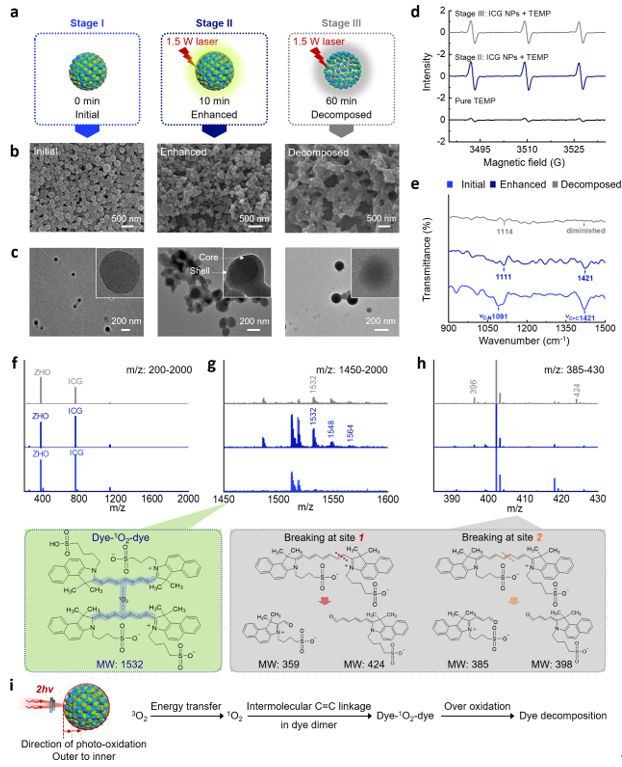

进一步研究发现,该纳米探针表现出光氧化增强的双光子发光性质,这种光氧化增强的发光性质是由一种不稳定的光氧化中间产物介导的。通过综合分析各阶段近红外花菁双光子纳米探针(ICG NPs)形貌及结构变化,提出光氧化增强双光子发光的机制:ZHO介导的ICG共组装形成聚集体结构,其中,ICG分子间较小的分子间距,促进了双光子吸收的电子离域;在光激发过程中,通过能量转移形成的1O2连接ICG分子间的碳碳双键,形成的含氧二聚体结构进一步扩大利于双光子吸收的电子离域,最终增强荧光发射。

最后,我们对近红外花菁双光子纳米探针的体内外应用进行了探究。细胞层次成像结果表明:ICG NPs的成像信号明显优于对照组RhB NPs,这主要归功于ICG NPs独特的光氧化增强的发光机制及优异的光稳定性。动物层次成像结果表明:ICG NPs可以在不同的肿瘤模型中实现三维立体成像,且其成像信噪比明显优于RhB NPs。此外,还可实现纳米探针ICG NPs在肿瘤部位的实时累积、富集过程的动态监测。该研究开发了近红外花菁分子的体内外双光子成像新应用,在临床诊断领域显示出应用潜力。

通讯作者闫学海:中国科学院过程工程研究所研究员、博士生导师,生化工程国家重点实验室副主任。于2020年获国家杰出青年科学基金,2018年入选科技部中青年科技创新领军人才,2015年获国家优秀青年科学基金。课题组主要研究领域为生物分子组装与生物医药应用,研究内容包括肽/蛋白质新材料、新制剂,生物可吸收器件,抗炎、抗菌、抗肿瘤生物医药新技术等。

通讯作者邢蕊蕊:中国科学院过程工程研究所副研究员、硕士生导师,中国科学院青年创新促进会成员,生化工程国家重点实验室、生物剂型与生物材料研究部主任助理,Colloids and Surfaces A助理编辑。主要研究方向为生物分子自组装与生物医学工程,包括肽、蛋白质等生物分子自组装和超分子作用机理,生物医用材料与生物剂型的可控制备技术等。

第一作者李淑坤:中国科学院过程工程研究所博士后、欧盟玛丽居里学者。2021年于中国科学院过程工程研究所获博士学位,师从闫学海研究员。2021年获中国博士后管理委员会“国际交流计划”派出项目资助,赴荷兰埃因霍温理工大学从事博士后研究,合作导师为欧洲科学院院士Jan van Hest教授。主要研究方向为超分子自组装材料及肿瘤诊疗应用。