米乐 M6米乐北京时间10月4日17时45分,2023年诺贝尔化学奖揭晓。来自美国的化学家蒙吉·巴文迪(Moungi G. Bawendi)和路易斯·布鲁斯(Louis E. Brus),以及俄罗斯的固态物理学家阿列克谢·埃基莫夫(Alexey I. Ekimov)共享此殊荣。

三位获奖者发现并合成了量子点。埃基莫夫和布鲁斯各自独立地合成出量子点,巴文迪则开发了一种被广泛应用的量子点生产方法。量子点具备独特性质,能为电视屏幕提供接近自然光的光彩,也可催化化学反应,甚至能帮外科医生照亮肿瘤组织。

在纳米世界中,事物的行为异于常识。当物质尺寸需要以百万分之一毫米为单位来测量,奇异的量子效应就开始出现,挑战人类直觉。

2023年诺贝尔化学奖得主都是探索纳米世界的先驱。1980年代初,路易斯•布鲁斯和阿列克谢•埃基莫夫各自独立创造了量子点。这种纳米粒子非常微小,量子效应决定了它们的特性。1993年,蒙吉•巴文迪带来了革命性的量子点生产方法,使产品质量极高——这是量子点在当今纳米技术领域广泛应用的前提。

跟随着三位先驱的引领,我们已能利用纳米世界的一些奇异特性。量子点出现于商业产品,也在物理、化学、医学等众多学科里发光发热。

在埃基莫夫和布鲁斯创制第一个量子点之前,科学家早已知道,它们可能拥有理论上的不寻常特性。

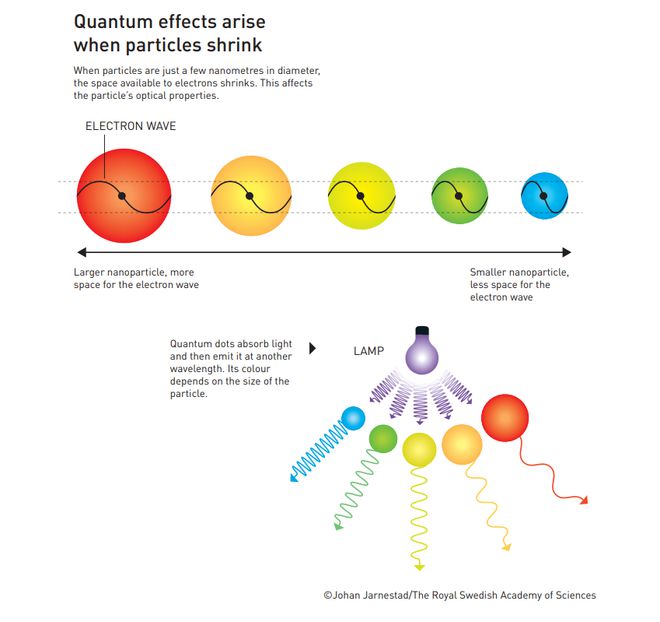

1937年,物理学家赫伯特·弗勒利希(Herbert Fröhlich)预测,纳米粒子的行为有别于其他粒子。他探索薛定谔方程的理论结果——当粒子变得极小时,材料中电子(既是波又是粒子)的空间就会减少,于是它们被挤压到一起。弗勒利希意识到这将导致材料特性发生巨大变化。

学界同行对此洞见着了迷,并利用数学工具成功地预测许多与尺寸相关的量子效应。他们还努力尝试在现实世界里展示量子效应,但说起来容易做起来难,因为这要求雕刻一个相当于针头百万分之一大小的结构。

虽困难重重,但到了1970年代,科学家还是成功制备出这种纳米结构。他们使用一种分子束,在块状材料顶部创建了一层纳米级厚度的涂层,接着观察发现涂层的光学特性随厚度而变化。这一结果与量子力学的预测相符。

这是重大突破,但实验要求非常先进的技术。研究人员需要超高真空和接近绝对零度的低温,因此很少有人期待量子力学现象会投入实际应用。

彩色玻璃历史悠久,关于它的最古老考古发现可追溯至几千年前。几百年前的玻璃制造商们就能通过添加银、金和镉等物质,生产出各种颜色的玻璃。

在19世纪和20世纪,当物理学家开始研究光的光学特性时,玻璃制造商的知识被学者们运用上了。物理学家使用有色玻璃来滤除特定波长的光。为优化实验,他们还开始自己生产玻璃,这方面的努力也让他们了解到:同一物质可加工出完全不同颜色的玻璃。

例如,硒化镉和硫化镉的混合物可使玻璃变成黄色或红色——具体变黄还是红,取决于熔融玻璃的加热程度和冷却方式。此外,物理学家还证明,颜色来自玻璃内部形成的颗粒,并且取决于颗粒大小。

上述关于玻璃色彩的物理学发现,是1970年代末的前沿学识。而那个时候的阿列克谢•埃基莫夫刚博士毕业,刚开始在当时苏联的瓦维洛夫国家光学研究所工作。

事实是,单一物质可以产生不同颜色的玻璃,这一现象引起了阿列克谢•埃基莫夫(Alexei Ekimov)的兴趣,因为这是不符合逻辑的。如果你用镉红画一幅画,它理应是镉红色,除非你混合其他颜料。那么单一物质怎么能使玻璃呈现出不同颜色呢?

在攻读博士学位期间,埃基莫夫致力于研究半导体——微电子学的重要组成部分。 在这个领域,光学方法被用作评估半导体材料质量的诊断工具。 研究人员常用光照射材料并测量吸光度,并揭示材料是由什么物质制成的以及晶体结构的有序程度。

埃基莫夫熟悉这些方法,因此他开始用它们来检查有色玻璃。初步实验后,他决定系统地生产用氯化铜着色的玻璃。他将熔融玻璃加热到 500°C ~700°C,加热时间从 1 小时到 96 小时不等。一旦玻璃冷却并硬化后,他紧接着用 X 射线检查。

散射光线表明,玻璃内部形成了微小的氯化铜晶体,而制造过程会影响这些颗粒的尺寸。在一些玻璃样品中,晶体只有约 2 纳米,而在其他玻璃样品中,它们可达到 30 纳米。

最大的颗粒吸收光的方式与氯化铜通常的吸收方式相同,但颗粒越小,它们吸收的光越蓝。作为一名物理学家,埃基莫夫非常熟悉量子力学定律,他很快意识到,他观察到了与尺寸相关的量子效应。

1981年,埃基莫夫在苏联的一本科学期刊上发表了他的发现,但这对苏联地区之外的研究人员来说还很难获得,同样,路易斯•布鲁斯 (Louis Brus) 并不知道阿列克谢•埃基莫夫的发现。1983年,当时以为,他是世界上第一位在溶液中自由漂浮的粒子中发现与尺寸相关的量子效应的研究人员。

路易斯•布鲁斯当时在美国贝尔实验室工作,长期目标是利用太阳能进行化学反应。为此,他使用了硫化镉颗粒,这种颗粒可以捕获光,然后利用它的能量来驱动反应。布鲁斯把这些粒子做得很小,而且放在溶液里,这样一来,化学反应的区域就变得更大了,毕竟一种材料分得越细,暴露在环境中的表面积就越大。

在研究这些微小粒子的过程中,布鲁斯注意到一些奇怪的事情——当他把它们放在实验室工作台上一段时间后,这些粒子的光学性质发生了变化。他猜测这可能是因为这些颗粒生长了。为了验证这个猜想,布鲁斯制造了直径只有4.5纳米的硫化镉颗粒,然后把这些新制造的颗粒与直径约12.5纳米的大硫化镉颗粒作光学特性上的比较。结果,大颗粒吸收的光波长与硫化镉通常吸收的光波长相同,但小颗粒吸收的光偏蓝。

和埃基莫夫一样,布鲁斯明白他观察到的是一种取决于粒子大小的量子效应。他在1983年发表了这项发现,然后开始研究由一系列其他物质构成的粒子。得到的模式是一样的——粒子越小,它们吸收的光就越蓝。

看到这里,你可能会想问:“物质吸收的光偏蓝,这有什么要紧?又有什么惊奇的?”

光学变化意味着这种物质的特性完全改变了。物质的光学特性由它的电子决定。另外,电子也支配着物质的其他性质,比如催化化学反应或导电的能力。

因此,当研究人员检测到颗粒吸收的光发生变化时,他们就明白,从原理上讲,他们现在研究的是一种全新的材料。

要想知道这个发现有多么重要,可以想象元素周期表突然获得了第三个维度。一种元素的性质不仅受到电子壳层数和最外层电子数的影响,而且,在纳米层面上,大小也很重要。因此,意在开发新材料的化学家就拥有了另一个可以做文章的对象——这当然激发了研究人员的想象力!

只有一个问题。布鲁斯制造出来的颗粒质量参差不齐、无法预测。量子点是微小的晶体,他当时能够制造出来的量子点往往带有缺陷,大小也各不相同。虽然可以通过控制晶体的形成方式,使颗粒具有给定的平均尺寸,但如果研究人员希望溶液中的所有颗粒大小大致相同,他们必须在制造后作分类。这个过程不简单,阻碍了进一步发展。

1988年,蒙吉•巴文迪在路易斯•布鲁斯的实验室开始了他的博士后工作。在那里,研究人员为改进量子点的生产方法做了许多尝试。他们使用各种溶剂、温度和技术,对各种物质进行实验,只为形成良好的纳米晶体。结果是,这些晶体越来越好,但仍然不够好。

然而,巴文迪并没有放弃。他在麻省理工学院担任研究负责人后,继续努力生产更高质量的纳米颗粒。1993年,他的研究小组将形成纳米晶体的物质注入精心挑选的加热溶剂中,取得了重大突破。他们注入了使溶液恰好饱和所需的大量物质,于是,微小的晶体胚胎开始同时形成。

接着,通过动态改变溶液的温度,蒙吉•巴文迪和他的研究小组成功地生长出了特定尺寸的纳米晶体。在这一阶段,溶剂帮助晶体获得了光滑、均匀的表面。

这种生产方法简单易用,因而具有革命意义——越来越多的化学家开始用纳米技术作研究,并且开始研究量子点的独特性质。

三十年后,量子点现已成为纳米技术工具箱的重要组成部分,并在商业产品中得到应用。研究人员主要利用量子点来生成彩色光。如果用蓝光照射量子点,它们会吸收光并发出不同的颜色。修改粒子的大小,可以准确控制它们发光的颜色。

量子点的发光特性被用于基于QLED技术的计算机和电视屏幕,其中Q代表量子点。在这些屏幕中,蓝光是由荣获 2014 年诺贝尔物理学奖的节能二极管产生的。用量子点改变部分蓝光的颜色,将其转换为红色或绿色。这使得电视屏幕产生所需的三原色成为可能。

同样,一些LED灯中也使用了量子点来调节二极管的冷光。光线可以变得像日光一样明亮,或者像暖光灯泡发出的温暖光芒一样柔和。

量子点这一特性也被用于生物化学和医学。生物化学家将量子点附着在生物分子上以绘制细胞和器官图谱;医生已经开始研究量子点追踪体内肿瘤组织的潜在用途;相反,化学家利用量子点的催化特性来驱动化学反应。

量子点正在造福人类,而我们才刚刚开始探索它的潜力。研究人员相信,未来量子点可以为柔性电子产品、微型传感器、纤薄的太阳能电池甚至加密量子通信做贡献。